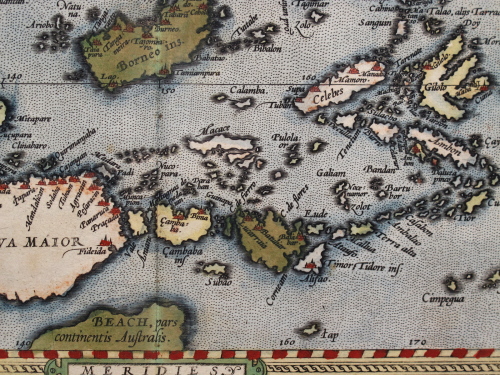

| 東南アジア地図 アブラハム・オルテリウス 「世界の劇場」 1570年 アントワープ 手彩色銅版画 |

| これは16世紀のヨーロッパの人々の東南アジア観を決定づけた地図で、1570年に世界初の地図帳として知られているオルテリウス(1527年−98年)の「世界の劇場」に収められました。 東南アジアの島々はスパイスアイランドと呼ばれ、最も重要な交易地域のひとつでした。

日本はまだ実際とは程遠い形をしています。 大きな島の下方に鹿児島(Cangoxina)の表記があり、その上の小さな島の連なりに土佐(Torza)、都がある島(本州?Ins.de Miaco)の名前があるので、この大きな島は九州が巨大化して描かれていると思いましたが、島の上半分に近江(Homi)山口(Amaguco)坂東(Bandu)足利(Miaco academia)の名前もあるので、まだ断片的な情報で適当に描かれているようです。 本州、四国、九州が形や位置ともほぼ正確に描かれるようになるのは、1595年のテイセラの日本地図(「世界の劇場」に後に収録)を待たなければなりません。 中国の内陸部の記述もかなり空想をともなったものですが、海岸線はオランダ、ポルトガルの情報により精度が高いものとなっています。 しかし地名などはまだマルコポーロの「東方見聞録」に負っている部分が多く、例えば中央部下方に「東方見聞録」で報告された金を産出する南方大陸ベアック(Beach)が描かれていますが、もちろんこれは架空の土地です。 オーストラリアはこの時点ではまだ発見されていません。 この地図を魅力的にしている特徴的な装飾としては、まずこの時代らしいロープ模様の縁取りが上げられます。 エンブレム、記述が書き込まれた旗や16世紀的カルトゥーシュ(タイトル部分)が時代を濃厚に感じさせます。 人魚や海獣(クジラ)、帆船がさらにこの地図を楽しいものにしています。 |

![]()

![]()

| 地図の裏面です。緑灰色の当時の顔料は紙を酸化させるため、このようなシミが付きますが、それがオリジナルカラーの魅力にもなっています。 |

![]()

| おかしな形の日本の拡大図です。 大きな島の下方に鹿児島(Cangoxina)、その上の小さな島に土佐(Torza)が見えます。 大きな島の上方にあるMiaco academia(アカデミアのある都)は足利学校があった足利のことです。 当時から足利学校のことはヨーロッパに知られていました。 |

![]()

| 16世紀の地図ならではの空想的な挿絵。 身繕いしている人魚? 潮を吹きながら帆船を襲う海獣(クジラ)など最高です! |

![]()

| 東南アジアの島々はスパイスアイランドと呼ばれ、当時から重要なスパイスの交易地域なので記述が詳細です。 |

![]()

![]()